新闻动态

News Center

网信办近日发布《数字中国发展报告(2022年)》,报告总结了2022 年数字中国建设取得显著成效、2022 年数字中国发展成效评价、2023 年数字中国发展形势与(工作)展望。

一、建设总体

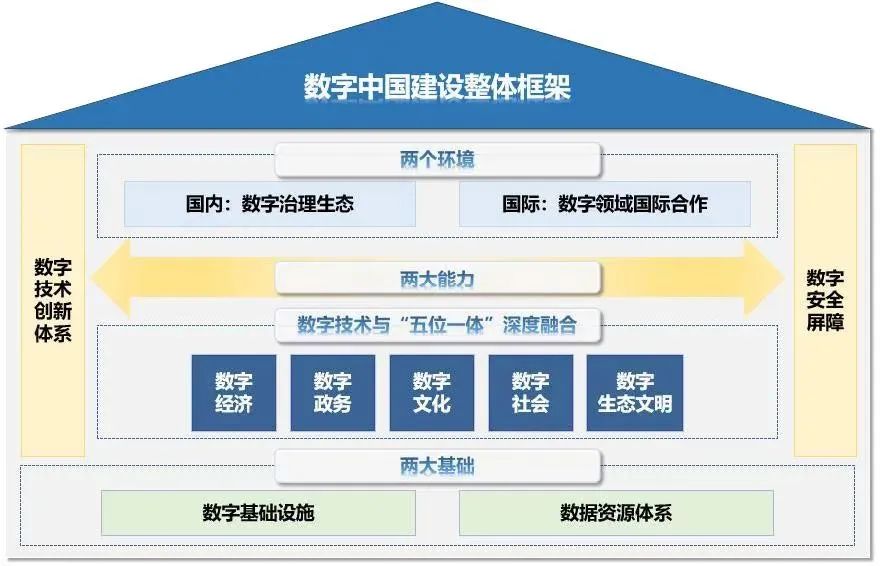

2023年3月,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。

二、工作成效(2022)

1.数字基础设施

网络基础设施

我国已实现“市市通千兆、县县通5G、村村通宽带”。我国移动物联网终端用户数达18.45 亿户,净增4.47亿户,成为世界主要经济体中首个实现“物超人”国家。

算力基础设施

截至2022年底,我国数据中心机架总规模已超过650万标准机架,近5年年均增速超过30%,在用数据中心算力总规模超 180EFLOPS,位居世界第二。

应用基础设施

工业互联网向网络、平台、安全一体化发展,已覆盖45个国民经济大类和85%以上的工业大类。截至2022年底,工业互联网标识解析体系全面建成,全国顶级节点累计接入二级节点265个,新增97个,服务近24万家企业。

2.数据资源体系

数据基础制度

2022年12月,中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,系统提出我国数据基础制度框架,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等四方面加快构建数据基础制度体系。

各地区加快制定出台数据开发利用的规则制度,已有22个省级行政区、4个副省级市出台数据相关条例,促进地方规范推进数据汇聚治理、开放共享、开发利用、安全保护等工作。

多地积极探索数据管理机制创新。截至2022年底,全国已有26个省(自治区、直辖市)设置省级大数据管理服务机构,广东、天津、江苏等地区探索建立“首席数据官”机制。

数据资源供给

2022 年我国数据产量达 8.1ZB,同比增长 22.7%,占全球数据总产量 10.5%,位居世界第二。

国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,深入推进政务数据共享开放和平台建设。

截至2022年底,全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布各类数据资源 1.5 万类,累计支撑共享调用超 5000亿次。

我国已有208个省级和城市的地方政府上线政府数据开放平台,其中省级平台21个(含省和自治区,不包括直辖市和港澳台),城市平台187个(含直辖市、副省级与地级行政区),较2021年新增1个省级平台和14个城市平台。

数据资源流通利用

北京、上海、广东、浙江等地区以地方法规形式推动构建公共数据授权运营基本规则,加速推动落地实践。

截至2022年底,全国已成立48家数据交易机构。

3.数字经济

2022年,我国数字经济规模达50.2万亿元,总量稳居世界第二,同比名义增长10.3%,占国内生产总值比重提升至41.5%。

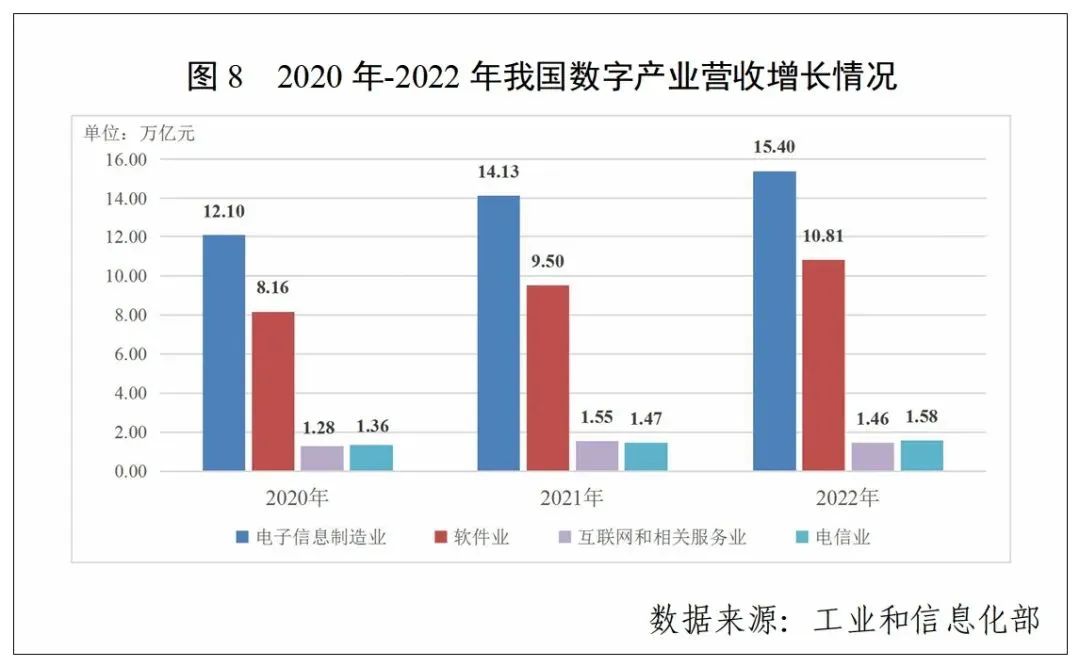

数字产业

2022 年,电子信息制造业实现营业收入 15.4万亿元,同比增长 5.5%。软件业收入跃上十万亿元台阶,达 10.81 万亿元,同比增长 11.2%。

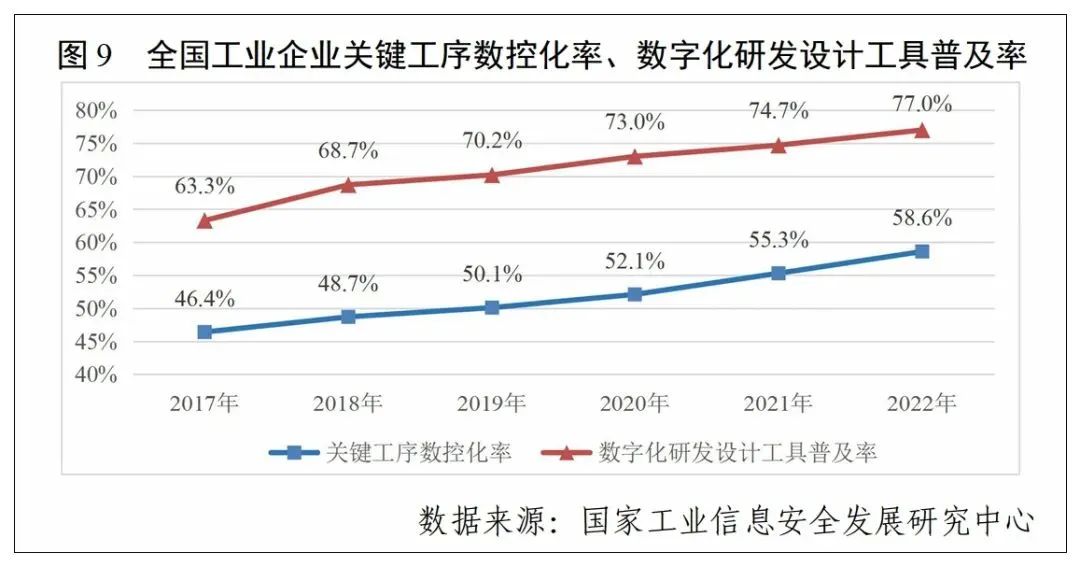

数字技术和实体经济

2022年全国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别增长至 58.6%和77.0%,同比分别提升 3.3 和 2.3 个百分点。

数字企业

数字企业加大创新研发投入,2022年我国市值排名前100的互联网企业总研发投入达3384亿元,同比增长9.1%。

4.数字政务

2022年,我国数字政务加快向线上线下相协同、标准规范更统一的方向发展,“一网通办”“跨省通办”服务体系持续优化,有力提升企业和群众的满意度、获得感。政务新媒体已成为政民互动重要渠道。

顶层设计和制度规则

2022年,国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,加快数字技术在政府管理服务中的广泛深入应用,推进政府数字化、智能化转型;印发《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》,进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。

党政机关数字化

国家电子政务外网覆盖范围持续扩大,已连接31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团,实现地市、县级全覆盖,乡镇覆盖率达到96.1%。

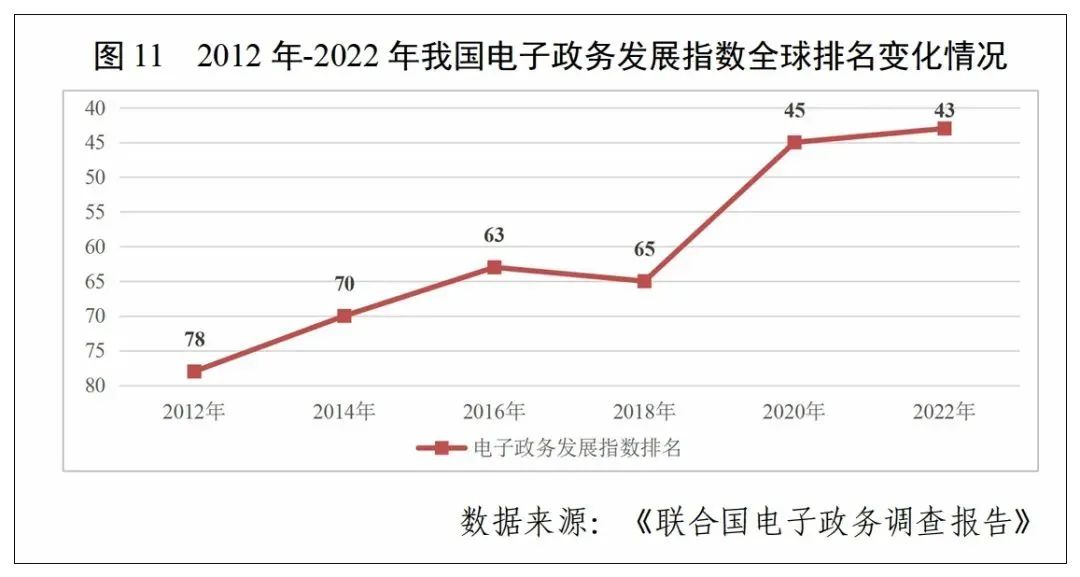

在线服务

从 2012 到 2022 年,我国电子政务发展指数国际排名从78位上升到43位,是上升最快的国家之一。

截至2022年底,全国一体化政务服务平台实名注册用户超过10亿人,国家政务服务平台总使用量超过850亿人次,已初步实现地方部门500万余项政策服务事项和1万多项高频应用的标准化服务,大批高频政务服务事项实现“一网通办”“跨省通办”,有效解决市场主体和群众办事难、办事慢、办事繁等问题。

政务公开

社会各界借助网络媒体平台积极为党中央、国务院重要工作建言献策。党的二十大报告起草过程中,中央有关部门专门开展了网络征求意见活动,收到 854.2万多条留言。2022年《政府工作报告》起草收到网民建言近百万条,报告起草组对1100多条代表性建言中的重点意见予以吸收。

5.数字文化

文化数字化转型

2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,推动打造线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。

全民阅读、艺术普及数字化服务能力显著提升,我国数字阅读用户达到5.3亿。

网络文化创作

全国重点网络文学企业作品超过3000万部,网络文学用户超过5亿,发展势头稳健。我国网文出海吸引约1.5亿用户,成为传播中国文化的重要力量。

数字技术与媒体融合

数字文化市场用户规模不断壮大,截至2022年底,我国网络视频用户规模近 10.31亿,网民使用率达 96.5%,其中短视频用户规模首次突破 10 亿,网民使用率达 94.8%。网络直播用户规模达 7.51亿,同比增长6.7%。网络游戏用户规模超过6亿,占网民整体的六成以上。

6.数字社会

国家教育数字化

数字化教学条件加速升级。99.89%的中小学(含教学点)学校带宽达到100M以上,超过四分之三的学校实现无线网络覆盖,99.5%的中小学拥有多媒体教室。国家教育数字化战略行动全面实施,国家智慧教育公共服务平台正式开通,建成世界第一大教育教学资源库,优质教育资源开放共享格局初步形成。

数字健康服务

据初步统计,截至 2022年10月,全国设置超过2700家互联网医院,开展互联网诊疗服务超过2590万人次。1.65 万家基层中医馆接入中医馆健康信息平台。医保信息化平台覆盖范围持续扩大。全国统一的医保信息平台全面建成,接入约40万家定点医疗机构和40万家定点零售药店,有效覆盖全体参保人。国家医保服务平台实名用户达2.8亿,涵盖100余项服务功能。

社保就业数字化

截至2022年底,全国电子社保卡领用人数达7.15亿,月活跃用户超 1.27亿,增速达40%以上,已开通服务渠道 486个、全国服务 86项,全年累计访问量达112.85亿次。全国人社政务服务平台、国家社保公共服务平台、掌上12333、电子社保卡等全国人社线上服务渠道持续完善,提供服务140.98 亿人次。

信息惠民

民政一体化政务服务平台服务能力持续提升,上线残疾人两项补贴“全程网办”“社会救助申请专栏”等,70项服务事项累计提供服务超过1100万次,持续打造“惠民直通车”。

新型智慧城市

新型城市基础设施建设试点在21个市(区)稳步推进,城市信息模型(CIM)基础平台、智能化市政基础设施加速建设。上海、雄安新区等地积极推动数字孪生城市建设,数字孪生技术在城市规划建设管理、城市公共设施建设等领域深入应用。

智慧城市建设标准逐步完善,《城市信息模型基础平台技术标准》《城市大脑标准体系建设指南(2022版)》《新型智慧城市评价指标》《体育场馆智慧化标准体系建设指南》等一批智慧城市标准规范相继出台。

数字乡村

中央网信办、农业农村部支持浙江建设数字乡村引领区。首批国家数字乡村试点完成终期评估,浙江省德清县、北京市平谷区、天津市西青区、江苏省南京市浦口区、浙江省平湖市、重庆市渝北区等地区试点建设水平位居全国前列。

全民数字素养与技能

中央网信办等4部门印发《2022年提升全民数字素养与技能工作要点》,部署8个方面共29项任务,构建系统推进工作格局。

7.数字生态文明

生态环境智慧治理

生态环境数据资源体系持续完善,新接或补充更新空气质量乡镇站监测数据、入河入海排污口信息、危险废物处置转移信息等33类数据,新增数量17.72亿条,数据总量达到169亿条。

16个城市开展大气温室气体及海洋碳汇监测试点工作,已建成26个高精度和90个中精度大气温室气体监测站点,上海、深圳等城市基本完成碳监测网络建设,初步形成城市碳监测评估能力。

数字化绿色化协同转型

中央网信办等5部门确定在河北省张家口市、黑龙江省齐齐哈尔市等10个地区开展首批数字化绿色化协同转型(双化协同)综合试点。

截至2022年底,我国已累计建成 153家国家绿色数据中心,全国规划在建的大型以上数据中心平均设计电能利用效率(PUE)降至 1.3,5G 基站单站址能耗比 2019 年商用初期降低 20%以上。

数字技术促进绿色低碳生活方式

数字技术助力打造绿色宜居生活环境。深圳等城市引导鼓励数字企业创新,研发垃圾清扫、分类、运输、检测等自动化设备,开发从投放垃圾分类、转运到处理全链条的智慧化、平台化管理体系。多地探索利用碳账户、碳积分等形式,推动普及绿色生活理念。

8.数字技术

数字技术创新是数字中国建设的核心动力。2022年,集成电路、人工智能、软件、量子信息技术等领域技术创新应用取得积极进展,数字技术研发能力持续提升,企业创新主体地位进一步强化,创新联合体等新型组织模式释放创新动能。

9.数字安全

数字安全是数字中国建设的基本保障。2022年,我国网络安全政策法规持续健全,标准规范建设体系化推进,保障能力显著增强,数据安全管理和个人信息保护成效显现,安全产业发展迈向新阶段。

10.数字治理

数字治理是数字中国健康可持续发展的基本支撑。2022年,我国坚持促进发展和监管规范并重,加快制定修订数字领域法律法规体系,健全数字标准体系,积极推进数字市场秩序规范,深入开展网络空间生态治理,持续提升数字治理能力。

11.数字领域国际合作

数字领域国际合作是推动高水平对外开放的重要纽带。2022年,我国积极参与国际组织和多边机制下数字议题磋商研讨,围绕数字领域重要议题积极贡献中国方案,深入拓展“丝路电商”,大力发展数字贸易,持续深化数字领域国际交流与合作。

三、成效评价(2022)

国家网信办组织开展2022年数字中国发展评价工作,围绕数字中国建设“2522”整体框架,结合相关部门和机构数据,以及数字中国发展情况网络问卷调查结果,重点评估31个省(自治区、直辖市)在夯实基础、赋能全局、强化能力、优化环境以及组织保障等方面的进展成效。

综合评价结果显示,浙江、北京、广东、江苏、上海、福建、山东、天津、重庆、湖北等地区数字化综合发展水平位居全国前10名,其他地区也在加快数字化发展中取得积极成效。

四、工作展望(2023)

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是全面推进《数字中国建设整体布局规划》实施的起步之年

一、夯实数字中国建设基础。打通数字基础设施大动脉、畅通数据资源大循环;

二、全面赋能经济社会发展。做强做优做大数字经济、发展高效协同的数字政务、打造自信繁荣的数字文化、构建普惠便捷的数字社会、建设绿色智慧的数字生态文明;

三、强化数字中国关键能力。构筑自立自强的数字技术创新体系、筑牢可信可控的数字安全屏障;

四、优化数字化发展环境。建设公平规范的数字治理生态、构建开放共赢的数字领域国际合作格局。

以下为数字中国发展报告(2022年)全文。

文章来源:智慧城市行业动态