新闻动态

News Center

摘 要:[目的/意义]数字政府建设是全面数字化发展的基础性、先导性工程,把握数字化趋势,充分发掘数字技术的强大生产力潜能,对于有效构建数字化认知,优化社会治理体系,提高公共服务的质量具有重要的现实意义。通过了解数字政府建设的研究现状,挖掘数字政府建设研究演进趋势,以期为后续数字政府建设研究的进一步深入提供智力支持。[方法/过程]以发表在CSSCI期刊上的367篇数字政府建设研究文献为数据源,借助知识图谱绘制软件Citespace的相应分析功能,从论文产出趋势、科研合作状况、期刊分布、主题演化等多个维度,勾勒数字政府建设研究概貌。[结果/结论]研究发现,目前数字政府建设研究主要聚焦于概念界说、价值意蕴、底层性技术驱动要素、基础服务框架、政务新媒体、风险管控六个方面,呈现出由描述性研究、应用性研究向反思性研究发展的总体趋势。未来数字政府建设的持续深化,亟待注重原创性话语建构,关注数字政府诱发的边缘性困境,进而使数字政府建设的成果更好地惠及国计民生。

关键词:数字政府建设 CSSCI期刊 知识图谱 可视化

0 引 言

随着以数字化、网络化、智能化为特征的大数据、区块链、云计算等数字技术的异军突起,信息技术应用泛在化、移动化、智慧化趋势日趋扩大。数字化成为推动社会变革的重要力量,政府治理亦在人类数字化进程中经历着深刻转型。用数据激活政务要素潜能,形成公共服务新模式,已经成为当下行政领域内的一场深刻革命。运用数字技术创新政府治理,建设数字政府已经成为世界性趋势。世界各发达国家纷纷制定和实施政府数字化的战略规划推动政府治理创新,提高政府服务效能。早在2012年,美国联邦政府就制定了数字政府战略,以保障美国政府适应数字时代。同年,韩国政府公共行政与安全部门制定了“智慧政务实施计划”。此后,新加坡于2014年发布全球首个由政府统筹的智慧国家发展蓝图“智慧国家2025”计划,旨在利用数字技术为民众提供高质量的公共服务。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央洞悉世界科技前沿,高度重视网络强国和数字中国建设,并就加强政府数字化平台建设、拓展数字政府应用场景、提升数字化政务服务效能、促进数字技术和政府服务深度融合进行了系列部署,致力于构建共建共治共享的现代化治理格局。2015年,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,要求加快互联网与政府公共服务体系的深度融合,推动公共数据资源开放,促进公共服务创新供给和服务资源整合。2019年,党的十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,重申“建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则,推进数字政府建设”[1]。2021年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”[2],把数字政府纳入数字中国建设的战略规划之中,对未来公共数据开放共享、政务信息共建共用、数字政务服务效能提升等提出方向性要求。

在国家深入实施“数字中国”战略,全面推进国家治理能力和治理体系现代化的背景下,数字政府建设研究成为学术界关注的重要议题。基于此,综合采用计量分析和内容分析方法,揭示数字政府建设研究的主题谱系,归纳其研究主题演化的基本趋势,以期为进一步深入开展数字政府建设研究提供参考。

1 数据样本及研究流程

1.1 数据样本

鉴于文献计量本身对数据的净度有较高要求,以收录在CNKI数据库中的CSSCI期刊论文作为数据源。采取题名精准匹配的方式检索文献。以“信息化+政府”“智慧政务”“大数据+政府治理”“电子政务”“数字政府”“数字+政府治理现代化”“信息平台+政府”“互联网+政府”“智能(化)+政府”为检索词,将检索的文献类型条件设置为CSSCI期刊(含拓展版),检索文献发表时间截止到2022年9月20日,共得到408条数据。经剔除会议征文启事、活动掠影、人物推介等学术性不强的检索结果,最终得到367条有效数据,以此作为研究的观察样本。

1.2 研究过程

主要利用美国德雷塞尔大学陈超美教授基于java语言开发的知识图谱可视化软件Citespace进行研究。研究流程如下:首先,进行统计分析,把握数字政府建设研究文献的总体产出趋势与分布特征;其次,借助文献计量软件的相关分析功能把握数字政府建设研究成果的科研合作状况;再次,借助关键词共现分析、聚类分析,归纳数字政府建设研究的主题分布;最后,结合关键词时区图谱,梳理数字政府建设研究主题的演化路径,把握数字政府建设研究的总体趋势并提出深化研究建议。

2 数字政府建设研究文献的统计特征

2.1 时间分布

文献产出数量能够直观反映某一研究领域的受关注程度,将检索到的有关数字政府建设研究成果按照时间轴的顺序排列,将其呈现在二维坐标系中,绘制数字政府建设研究文献年度发文分布图(图1),发现数字政府建设研究整体上呈增长趋势,是一个新兴的、处在成长阶段的研究领域。以2013年作为分界,国内有关数字政府建设研究明显可以分为零星散发阶段和快速增长阶段两个时期。2013年前,关注数字政府建设的文献较少,每年文献产出数量均不足10篇。2013年当年,有关数字政府建设研究的文献数量首次突破两位数,并于2016年达到了第一个峰值,2021年产出的文献数量为63篇,达到历年之最。

图1 数字政府建设研究文献年度发文分布图

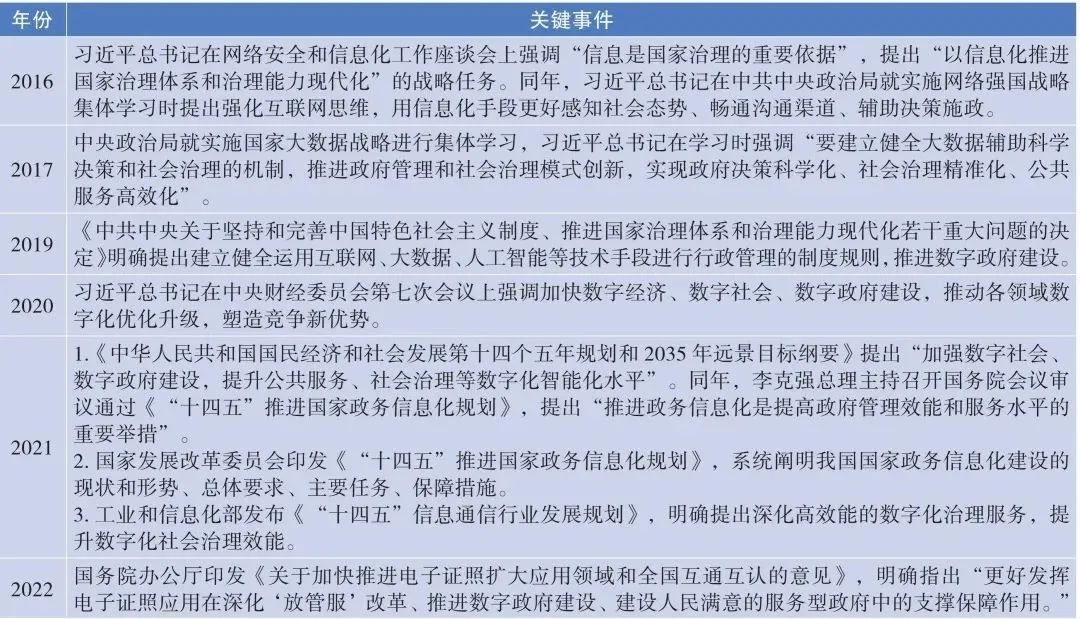

之所以出现上述趋势,与国家有关数字政府建设的顶层设计的推动紧密相关。通过对文献产出的数量显著增长年份国家出台有关数字政府建设的相应政策(表1)的梳理,可以明显发现,数字政府建设研究文献的总体增长趋势表现出了较强的政策依赖性,政策的密集出台对数字政府建设研究的增长具有明显的正向促进作用。

2.2 科研合作状况

早在20世纪60年代初,就有学者关注到了科研合作对科学发展的重要意义,并把学术共同体之间的相互竞争视为科学革命发生的重要基础。从某种程度上讲,某一领域的研究进展,也是这一研究领域学术共同体逐步发育过程,学术共同体发育状况也可以被视作某一研究领域成熟程度的重要标志。通常情况下,某一研究领域内部形成的类团规模越大,学者间合作的频次越高,说明其研究的成熟度愈高。由于此研究的数据源为中文文献,所以选择作者和机构两种分析类型,从微观和中观两个维度分析数字政府建设研究的科研合作现状。

表1 数字政府建设研究的关键节点

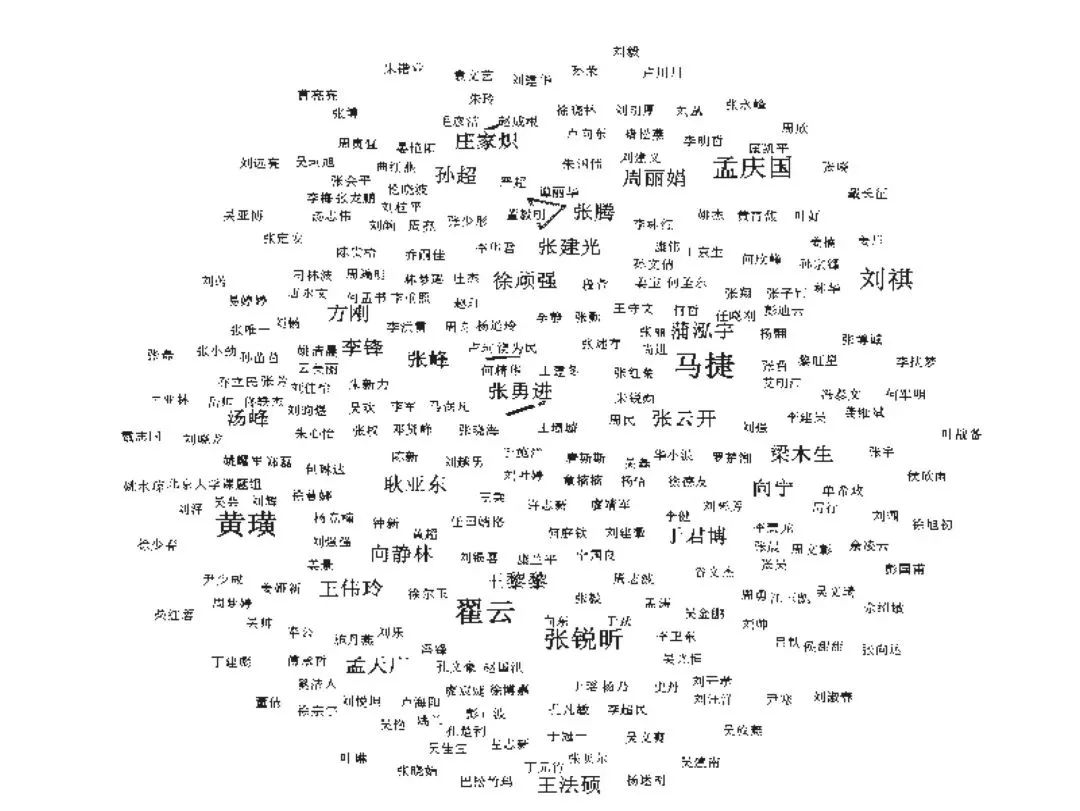

微观方面,借助Citespace的作者合作网络分析功能,对软件相应参数进行调整,将分析阈值(TOPN)设为前30%,时间切片(Slice)设为1,范围(Scope)选择跨时区,绘制数字政府建设研究作者合作网络图谱(图2),图谱中的节点代表参与数字政府建设研究的学者,连线代表作者间存在合作关系,其粗细程度表示合作的频次,密度值则反映整个合作网络的紧密程度,节点字体的大小代表作者发文数量的多少。

图2 数字政府建设研究作者合作网络图谱

从图2作者合作网络图谱中可以看出,共有535位学者参与了数字政府建设的研究,学者黄璜的发文量最多。但就整个作者合作网络来看,多数节点是以孤立的方式出现,说明数字政府建设研究领域中的学术合作关系较为松散,仅有少数学者间产生了学术上的合作关系,尚未形成规模性的合作团体。

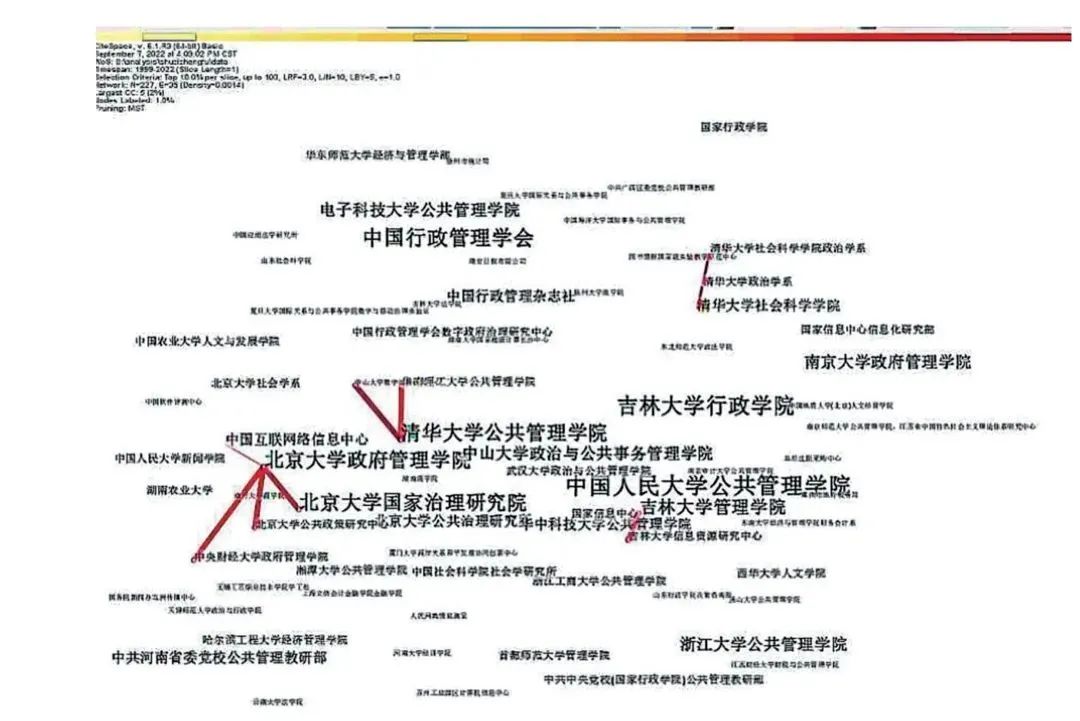

中观层面,对文献所属科研机构进行统计分析,能够为快速识别和锁定研究的主体力量提供参考,也能较为清晰地揭示某一研究领域的学科偏好。为避免阈值过低带来的图谱解析度较低的问题,对Citespace的参数进行重新设定,将分析阈值(TOPN)设为10%,时间切片(Slice)不变,范围(Scope)选择跨时区,绘制数字政府建设研究机构合作网络图谱(图3),图谱中节点字体的大小代表机构的文献产出数量的多少,连线代表机构间的合作关系。

图3 数字政府建设研究机构合作网络图谱

由图3机构合作网络图谱中可以看出,高校仍是数字政府建设研究的主体力量。北京大学、吉林大学、中国人民大学、清华大学在数字政府建设研究领域的优势突出,发文量均在20篇以上。管理学是数字政府建设研究的主要学科视角。就具体的合作关系而言,数字政府建设研究的学术合作关系主要发生在同一单位的二级机构之间。同时,也出现了若干跨区域的合作,如清华大学公共管理学院和中山大学数字治理研究中心、华南理工大学公共管理学院结成了学术上的合作关系。但从总体上看,数字政府建设研究机构间合作仍处于小聚集、大分散的状况。

2.3 期刊分布

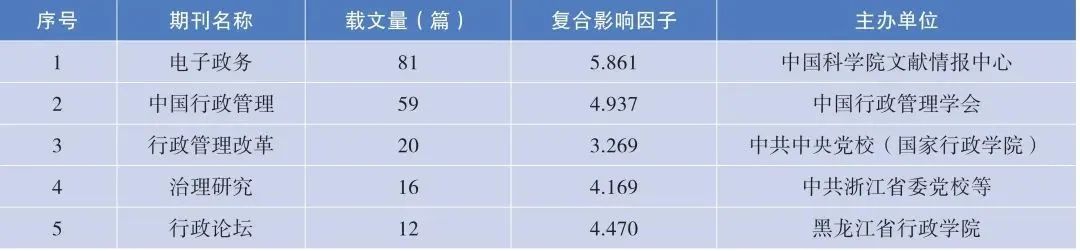

学术期刊是科研成果展示、传播、推广的重要平台。分析某一研究领域的期刊分布状况,有利于为研究者发表学术成果提供参考。提取样本数据的期刊信息进行整理分析,并按照载文量进行降序排列,发现共有130种CSSCI期刊刊发了有关数字政府建设的研究成果,行政类、管理类的专业性期刊对相关研究成果更为青睐。其中载文量大于15篇的期刊共3种,《电子政务》发文量最大,达到81篇,占据了整个数据样本的22.07%,反映了其对数字政府研究具有较大的学术关切。刊文量前5名的期刊的影响因子均大于3.0,说明这些期刊构成了数字政府建设研究高质量成果的重要发布载体(表2)。

表2 数字政府建设研究期刊分布情况(前5名)

3 数字政府建设研究的内容分析

3.1 关键词共现分析

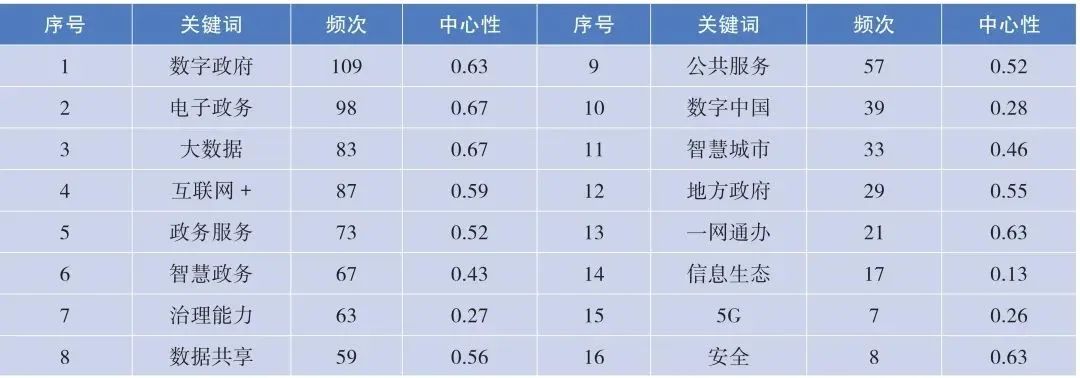

在文献计量学中,关键词被视为文献主题的高度凝练。关键词的共现关系和相关指标的统计常被用来揭示某一研究领域的研究热点。对样本数据进行格式化处理后,将软件分析的节点类型调整为关键词,裁剪计算方法选择为最小生成树,其他参数设置不变,运行软件,导出软件后台生成的统计结果,筛选出数字政府建设研究领域中出现频次大于5且中心性大于0.2的关键词(表3),辅助挖掘数字政府建设研究领域的主题线索。

表3 数字政府建设研究关键词频次、中心性统计表(部分)

就关键词的出现频次看,除了“数字政府”外,“电子政务”“大数据”“互联网+”“政务服务”“智慧政务”“治理能力”“数据共享”“公共服务”的出现频次均大于50次,说明其在数字政府建设研究领域具有较高的关注度。就中心性而言,数字政府建设研究领域内中心性大于0.5的关键词共有10个,虽然其中的关键词“安全”一词出现频次不高,但从其中心性指征来看,表明其与数字政府建设研究的其他关键词形成了较为广泛的连接通路,提示其在数字政府建设的整体研究网络中具有相当大的影响力。

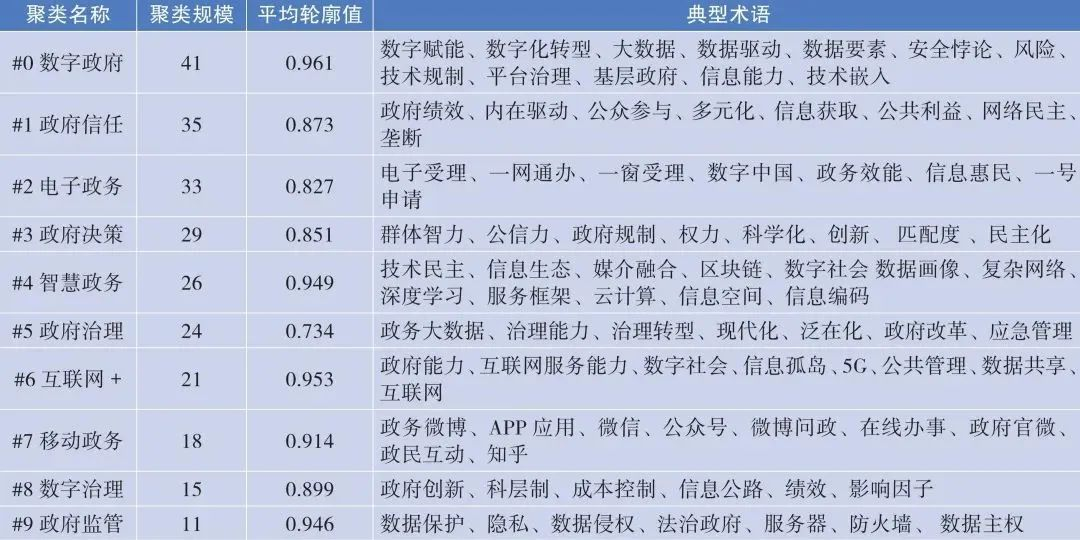

3.2 关键词聚类分析

关键词词频统计能够较为直观地反映某一研究领域的核心关切,共现分析则能反映某一研究主题在整个研究领域的影响力,但是二者均在反映研究主题脉络完整性和细节丰富性上存在一定局限。聚类分析则是将联系密切关键词聚集在一起形成类团,并从划分出的结构提取出聚类的标识词,因而常被用来系统归纳某一研究领域的主题。基于此,借助Citespace的聚类分析功能对数字政府建设关键词进行聚类分析,选择LLR聚类算法,生成数字政府建设研究关键词聚类图谱(图4)。在关键词聚类图谱中,不同的色块表示不同的聚类。聚类序号值代表聚类的规模,聚类序号越小,聚类规模越大。聚类模块值即Q值表示划分聚类的结构化水平,Q值越大,聚类的结构性越明显。平均轮廓值即S值则是衡量同一聚类内部一致性的重要指标。一般认为,当Q值大于0.7,S值大于0.5时,形成的聚类具有良好的结构性且聚类内部的一致性较高,具有较高的置信水平。图4图谱的Q值为0.718 7,S值为0.892 9,符合聚类分析的要求。从图谱中可以看出,数字政府建设领域形成了数字政府、政府信任、电子政务、政府决策、智慧政务、政府治理、互联网+、移动政务、数字治理、政府监管10个聚类,进一步导出各个聚类的详细信息(表4),梳理数字政府建设研究主题脉络。

图4 数字政府建设研究关键词聚类图谱

表4 数字政府建设研究关键词聚类明细

3.3 研究主题脉络

综合关键词指标统计、关键词共现和关键词聚类,结合对每个聚类中代表性文献的阅读,梳理数字政府建设的研究脉络,可以把数字政府建设研究主题脉络总结为以下六个方面:

第一,数字政府概念界说。清晰的概念边界是科学研究展开的逻辑前提,然而现实生活中,无论是实务界还是理论界,都没有对“什么是数字政府”达成共识。实际上,对数字政府进行定义,应该注意两个维度,一是层次性区分其政策性内涵、技术性内涵或者是学术性内涵,二是塑造主体,辨别谁在使用这个概念。目前对数字政府的定义,学界主要有两种思路:一是从技术嵌入的角度,常将数字政府和电子政务视为同义词使用,把数字政府看作是以信息技术为手段的政府行政管理过程;二是遵循描述性定义的传统,将数字政府界定为一种新的政府形态,在关注数字政府技术性维度的同时,渗入对数字政府特征的分析,认为数字政府概念的出现预示着政府治理理论基础的重大更新,政府组织形态的深度重塑,政府治理模式的重大转变。如黄璜认为不能简单地把数字政府看作是政府治理方式的技术化替代,而应该是政府借助信息技术,获取和传递更多的信息能力和知识应用,最终服务于政府治理目标[3]。

第二,数字政府建设的价值意蕴。数字政府内涵的丰富性决定了其价值意蕴的多维度,无论是从宏观方面还是微观方面,数字政府建设的前景都被学者们寄予厚望。宏观方面,研究者们主要从国家重大战略关切如网络强国、数字中国、国家治理现代化、多中心协同治理格局、释放数字生产力、增强国际竞争力等角度切入展开分析。如江小涓指出要以数字政府建设引领和支撑高水平数字中国建设[4]。微观方面,学者们普遍意识到数字的技术赋权对政府治理的深度重塑,关注到数字技术嵌入赋予政府组织结构协同性和扁平化的特征,围绕政府效能、成本控制、决策科学性等角度展开分析,如祁志伟指出实体政府的数字化转型能使大众以更为灵活和有效的方式参与政府工作,其深层的价值在于向公众提供优质便捷的公共服务,开创了精准化和亲民化的政府创新治理模式[5]。王孟嘉指出“数字+”算法的双驱动模式将有力推动政府运作由物质空间分散化的布局走向虚拟空间的整体布局,进而使政府组织结构由科层化向扁平化转型,同时有利于保障政府治理决策民主化、透明化[6]。沈费伟、诸靖文指出数字赋能政府能有效促进政务服务流程优化,有利于为政府的科学基础提供丰富的民意资源,进而保证政府治理民主价值的实现[7]。张丽、陈宇将公共价值的意涵和取向纳入到了数字政府建设的评估标准之中,揭示了数字政府在公共价值创造方面的巨大潜能[8]。

第三,数字政府建设的底层性技术驱动要素研究。数字政府建设脱胎于数字技术的进步,需要以后者作为其自身基础性的保障因素,学者们在此方面的研究主要聚焦于大数据、区块链、5G、云计算、数据画像、人工智能、深度学习等新兴数字技术领域。曹海军、侯甜甜从技术的视角出发,构建起基于TOED(Technology-Organization-Environment-Data)的区块链技术赋能政府数字化转型的理论分析框架,分析了区块链技术为政府数字化转型带来的技术变革、组织变革、环境变革、数据变革[9]。孟庆国、鞠京芮探讨了人工智能支撑平台型政府的技术框架,展示了人工智能对政府四种能力智能升级的促进作用,为政务信息化共建共用和服务效能提供了建设性方案[10]。黄璜指出在计算已经成为重要社会事实和人类生活与工作的基本方式的背景下,政府治理和政府发展也围绕计算衍生出新的概念、模式和方法,对“用大数据计算研究政府改革”和“政府如何用大数据计算实现改革”相关学术议题进行了讨论[11]。夏择民基于区块链技术的不可篡改性等优势分析了其在政府建设中的制度功能,认为其在为数字政府建设中多元主体间的数据共享和业务协调解决方案方面具有巨大潜能[12]。

第四,数字政府建设的基础服务框架。从本身目的来看,数字政府建设的根本目的在于最大程度释放数字的赋能效应,提高政府的政务服务质量,提升政府的治理效能,因此,基于数字技术衍生的各类服务框架成为研究者们关注的重要学术议题。相应的高频关键词有“一网通办”“一证通用”“一号申请”“一窗受理”“一体化平台化建设”“标准化建设”“跨省通办”等。朱宗尧基于上海“一网通办”的实践,从数据集中、外部性、动态最优三个维度切入,展现了政务图谱的广阔应用前景[13]。许峰基于政务改革的“浙江经验”,提出了地方政府数字化转型路径的应然走向,即建立一体化公共数据平台、创建数据共享与业务协同新模型、健全数字应用生态、推进公共数据的有序开放共享等[14]。韩万渠等学者则在厘清平台政府概念、特征的基础上,从政治形态谱系演进的角度对平台政府的价值进行了讨论,指出了其作为中国公共管理话语可能性的理论价值[15]。吴磊选取了全国数字政府建设具有良好示范效应的广东省作为研究对象,探讨地方政府如何将数字时代的外部环境优势转换为政府的内部治理效能[16]。

第五,政务新媒体研究,随着近些年新媒体技术的快速崛起和智能化终端的迅速普及,客观上缩短了政府和民众的权力距离,使二者的信息沟通趋于扁平化,政务新媒体的应用也呈现出泛在化和全面化的趋势。既有的政务新媒体的研究成果大致围绕三个视角展开:一是对政务新媒体的内容生产和传播特征进行分析,此方面的研究多以个案观察的方式展开。如杭孝平、李彦冰通过对“@北京发布”的微博内容进行分析,总结出其内容呈现出的利益相关性、信息形象性、话题争议性、信息实用性等特点[17]。二是关注功能价值,着重分析其在完善政府信息公开机制、提高政府信息传播准确性、提升政府服务亲民性等方面的作用。如杨军分析了新媒体提升政府公信力的角色优势,提出提升政府公信力的新媒体应是准确信息的报道者、正确舆论的引导者、不良言行的监督者、公共利益的维护者[18]。三是关注问题性,从问题治理的角度出发,针对政务新媒体应用中暴露出的问题如信息壁垒森严、资源重复、功能重叠、形式主义等提出治理对策。如张紧跟分析了基层政府电子政务建设中各类政务新媒体间存在的信息烟囱问题,指出了其引起的负面效应,提出了完善共享机制、优化技术治理等破解思路[19]。王丛虎对指尖沟通方式下的形式主义变种的形态进行了梳理,并提出指尖上的形式主义从根本上是价值观和政绩观的深层次问题,因而对其治理首要是树立正确的政绩观,同时确立起“结果导向”和“绩效导向”的工作模式[20]。

第六,数字政府建设风险管控。将数字技术应用于政府治理创新,其积极作用和影响是无可置疑的。但也要看到,把数字技术融入政府建设,也面临着许多不可忽视的风险。若对数字政府建设蕴藏的风险缺乏足够警觉,则会为重大问题的发生埋下隐患。准确识别风险、科学分析风险、有力应对风险是数字政府建设顺利推进的重要保障。因而,对数字政府建设风险的识别和防控成为数字政府建设研究领域内学者关注的焦点议题。学界对于数字政府建设中的风险因素的讨论主要立足于技术、伦理和政治三个维度。技术维度方面,周丽娟分析强调数字的跨界流动加大了政府治理生态的复杂性,加剧了治理场域的系统性风险,并指出传统科层制构建的边界并没有因为数字技术的冲击完全消失,数字技术打造的虚拟社会仍存在着内部的圈层结构[21]。许开轶、谢程远从技术—权力的角度对数字政府技术资本侵蚀问题进行了深刻的讨论,指出政府权力对技术资本的过度依赖,会使自身权力中蕴含的权威发生分化,逐步转移到技术资本中,最终造成政府权威的流失,提出了加强监管优化层级、深化预警意识、改善信息运用和沟通能力、健全评估体系等纾解之道[22]。伦理维度方面,邓崧、刘昀煜将国外学者提出的“数据穷人”“信息无产者”等概念引入数字政府建设领域,分析推进数字政府引发的伦理困境[23]。政治维度方面,薛晓源、刘兴华指出数字全球化在为世界带来发展机遇的同时,也容易诱发数字垄断、数字极化、数字冷战等数字风险,强调在谋划数字治理时对数字世界的公平性、非歧视性予以关注[24]。

4 数字政府建设研究的演化路径及趋势展望

4.1 数字政府建设研究的主题演化

关键词的共现方法和聚类方法虽然能对数字政府建设研究的核心主题进行梳理,揭示其研究的基本概貌,但却难探测出国内有关数字政府建设研究在不同时期呈现出不同的阶段性特征,对于后续深入研究而言,分析数字政府建设研究主题演化的路径具有格外重要的意义,因此,研究借助Citespace的关键词时区图谱分析功能,结合不同时区内高频关键词的变化对数字政府建设研究的主题演化路径进行总结。发现国内数字政府建设初期多是描述性的研究,经由功能性研究的发展,越来越具备反思性研究的气质,呈现出理论的概括性越来越趋于周密和科学,话语原创性逐步呈现良好态势。按照主题脉络动态演进,可以把国内有关数字政府建设的研究划分为三个阶段:

第一阶段为概念探索阶段,对应的时间区间为2012年前,这一时期,数字政府还远未被公众广泛认知,此时,互联网逐渐普及,其传播方式以门户网站为主,网络生产的内容多是只读的,信息的展示方式也以静态展示为主,用户主要以域名为线索在网站上浏览和搜索信息,内容创作者和用户的交互有限,互联网提供的信息聚合度低。因此,这一时期数字政府建设的研究显示出实践先于理论、缺乏系统指导、理论性建构较弱的特征,研究的主题也主要聚焦于电子政务初级形态如办公自动化、数据库管理的讨论,呈现出关注“数字”多于“数智”,技术性强于服务性的鲜明特点。

第二阶段为实质研究阶段,对应2012~2017年,这一时期,大数据技术的日益成熟使得互联网中的信息越来越呈现出流动性的特点,大数据、移动互联网、云计算、5G、区块链等新技术的广泛应用,使得数据的利用效率大大增强,数据的生产力特征愈发显现,为数字政府建设提供了强大的技术基础。同时,国家治理体系和治理能力现代化战略的提出,各地数字政府建设的实践探索,为数字政府建设研究提供了丰富的研究样本。由此,这一时期数字政府建设的研究跳出了单一的定义、特征提取的范畴,开始对数字政府建设的内在价值进行深度挖掘,对数字技术在政府治理领域的丰富应用场景进行了深度解析,结合数字政府建设治理效能的影响因素、评价体系也得到了学界的积极回应,部分学者已经开始在实证研究的基础上进行理论的凝练和抽象,极大丰富了数字政府建设研究的理论图景。

第三阶段为拓展深化阶段,时间为2017年以后,电子终端智能化趋势的发展进一步提升了数字政府建设研究的具象化水平,多种类型的政务新媒体、智慧城市打造都被纳入到数字政府建设研究者的视野之中。数字政府建设的研究越来越呈现出伦理性关怀的色彩,2021年《中华人民共和国个人信息保护法》的正式实施,使得数字政府研究这一特征更加鲜明,学者们主张数字信息技术和政府管理深度融合,数字政府建设研究开始由“数字时代”转入“数智时代”,同时,数字政府建设中有可能诱发的数据篡改、数据存储、数据传输技术风险、公民个人数据隐私泄露、数据鸿沟等也进入到了学者们的研究视野。

4.2 数字政府建设研究的趋势展望

通过对国内有关数字政府建设的研究概貌进行深度刻画,发现当前国内有关数字政府建设的研究概念挖掘逐步精细化,对待数字技术趋于审慎客观,研究中的技术乐观主义逐步淡化,在已有的研究成果中,经济发达地区的典型案例得到了研究者们的充分重视,研究成果反哺实践的效能不断增强,为数字政府建设的后续深入研究奠定了坚实的基础,未来,数字政府建设的研究还需要在以下两个方面继续着力:

其一,建构具有超越性的数字政府建设的理论主张。伴随着数字中国国家战略的实施,我国在数字政府建设领域已经取得了非凡的成就,积累了丰富的经验。而数字政府建设研究肩负的一项重要任务就是将这些成就、经验进行理论总结,实现数字政府建设研究从消费西方理论到自主性理论建构,获得数字政府建设知识生产的话语权、定义权和解释权。因此,我们需要在各种理论资源融通的过程中建构自己的主导性资源。同时,也要克服研究上的“盆景主义”,改变当前研究在某种程度上过度倚重案例,进而在研究视野、方法论上形成的“微观旨趣”的路径依赖,彰显数字政府建设领域内的中国主张、中国智慧、中国方案。在准确描摹数字政府建设微观实践的基点上保持研究的宏大想象力,将数字政府建设的生动实践和国家的战略意图衔接,克服当下数字政府建设研究中存在的理论尺度局促的问题。

其二,关注数字政府建设进程中的边缘性困境。事实上,数字技术的介入并未完全拉平人们表达政治意愿、进行政治参与的机会,其也存在着内在的排斥性。数字技术引发的参与缺位、心理弱势、发展不平等应该得到学界的高度关注。在政府数字化转型的过程中,“他者”的需求应该得到关照,“远我”的声音也应该被倾听。在当下我国各地数字建设差异化水平较大背景下,数字政府建设也应该接纳和包容差异性,对数字建设过程中的“他者”“另类”保持一定的敏感性,以多元的视野审视数字政府建设复杂的文化学意义,防止自身的研究陷入到技术讨论的单一向度。

文章来源:文献与数据学报 2023年第一期

作者:郭昭 郝保权